Грибы - замечательные и вкусные дары леса - будут ещё вкусней, если их надлежащим образом приготовить. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы различные микроорганизмы, личинки и прочие незаметные глазу паразиты не смогли жить и развиваться в грибах. Конечно, некоторые грибы можно есть сырыми, но в подавляющем большинстве случаев необходима термическая обработка. Существует несколько способов приготовления грибов, каждый из которых может быть частью процесса или же самостоятельным рецептом.

Грибы - замечательные и вкусные дары леса - будут ещё вкусней, если их надлежащим образом приготовить. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы различные микроорганизмы, личинки и прочие незаметные глазу паразиты не смогли жить и развиваться в грибах. Конечно, некоторые грибы можно есть сырыми, но в подавляющем большинстве случаев необходима термическая обработка. Существует несколько способов приготовления грибов, каждый из которых может быть частью процесса или же самостоятельным рецептом.

Что нужно сделать с грибами в первую очередь? Сначала грибы надо отсортировать по виду и размеру, очистить от мусора, налипшей листвы, грязи и хвои. Затем следует проверить грибы на повреждения. Помятости, бурые пятна и части, изъеденные червями и слизнями, следует удалить. В некоторых случаях требуется удалить поврежденную шляпку (у сыроежек, маслят и других), так как в ней чаще всего содержится основное количество вредных алкалоидов. У старых и перезревших грибов срезают низ шляпки, так называемую спороносную часть. Грубые старые ножки также срезают. Грибы лучше переработать в день сбора. Это важно для сохранения всех полезных качеств лесных даров. Если по какой-то причине переработать в тот же день не получается, их можно оставить до утра. При этом грибы следует очистить от грязи и листьев, но не мыть! Неплохо поместить грибы в холодильник или прохладное, тёмное место. Грибы, предназначенные для варки, можно залить холодной водой.

Промывка и отмачивание грибов. Этот метод часто предваряет любую кулинарную обработку грибов. Лесные дары всегда надо тщательно очищать от мусора, пыли и грязи, чтобы дальше готовить из них безопасные для здоровья блюда. Исключение составляют грибы, предназначенные для сушки – их нельзя мыть и вообще мочить, а лишь аккуратно снять весь мусор и протереть влажной тканью. Грибы нельзя промывать очень долго, иначе они могут впитать много воды, что осложняет потом процессы приготовления. Обычно промывают под проточной водой несколько минут и дают воде стечь. Белые грибы ошпаривают кипятком 2-3 раза для придания эластичности и уменьшения ломкости при резке. Сушёные грибы отмачивают 2-4 часа, после чего варят в той же воде 40-60 минут. Иногда вымачивают маринованные грибы, если их собираются добавлять в суп или обжаривать.

Промывка и отмачивание грибов. Этот метод часто предваряет любую кулинарную обработку грибов. Лесные дары всегда надо тщательно очищать от мусора, пыли и грязи, чтобы дальше готовить из них безопасные для здоровья блюда. Исключение составляют грибы, предназначенные для сушки – их нельзя мыть и вообще мочить, а лишь аккуратно снять весь мусор и протереть влажной тканью. Грибы нельзя промывать очень долго, иначе они могут впитать много воды, что осложняет потом процессы приготовления. Обычно промывают под проточной водой несколько минут и дают воде стечь. Белые грибы ошпаривают кипятком 2-3 раза для придания эластичности и уменьшения ломкости при резке. Сушёные грибы отмачивают 2-4 часа, после чего варят в той же воде 40-60 минут. Иногда вымачивают маринованные грибы, если их собираются добавлять в суп или обжаривать.

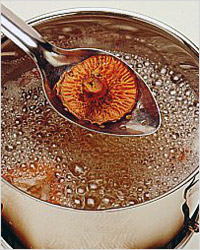

Варка грибов – наиболее распространённый способ кулинарной обработки грибов. Он позволяет снизить содержание в грибах опасных ядовитых алкалоидов, таких как гильвеловая кислота, содержащаяся в некоторых грибах, особенно в сморчках и строчках. При варке кислота переходит в воду, поэтому такие грибы варят дважды, обязательно выливая воду после варки, а грибы промывают в горячей воде. Необходимо варить грузди жёлтые и чёрные, сыроежки ломкие, волнушки розовые. Варка понижает радиоактивную заражённость, если вы не уверены в собранных грибах, или районе сбора. Так, однократная варка в течение 10 минут снижает излучение радиоцезия на 81%, а двукратная на 97%. На снижение радиоактивности хорошо влияет и вымачивание. Важно помнить, что с варкой уменьшается и содержание в грибах полезных веществ, например витаминов. Для того, чтобы свести к минимуму потери витаминов, воды для варки нужно немного. Чем больше используется воды по отношению к грибам, тем меньше витаминов останется в готовом блюде.

Варка грибов – наиболее распространённый способ кулинарной обработки грибов. Он позволяет снизить содержание в грибах опасных ядовитых алкалоидов, таких как гильвеловая кислота, содержащаяся в некоторых грибах, особенно в сморчках и строчках. При варке кислота переходит в воду, поэтому такие грибы варят дважды, обязательно выливая воду после варки, а грибы промывают в горячей воде. Необходимо варить грузди жёлтые и чёрные, сыроежки ломкие, волнушки розовые. Варка понижает радиоактивную заражённость, если вы не уверены в собранных грибах, или районе сбора. Так, однократная варка в течение 10 минут снижает излучение радиоцезия на 81%, а двукратная на 97%. На снижение радиоактивности хорошо влияет и вымачивание. Важно помнить, что с варкой уменьшается и содержание в грибах полезных веществ, например витаминов. Для того, чтобы свести к минимуму потери витаминов, воды для варки нужно немного. Чем больше используется воды по отношению к грибам, тем меньше витаминов останется в готовом блюде.

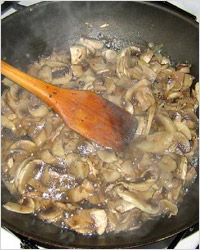

Жарение грибов. Жарить можно практически любые грибы. Некоторые виды требуют обязательной предварительной варки, хотя бы в течение 10-20 минут. Жарить без всякой подготовки можно, пожалуй, только белые, шампиньоны и лисички. Крупные грибы нарезают на равные не слишком крупные (но и не очень мелкие) кусочки и забрасывают в сковороду с толстыми стенками, предпочтительнее, в чугунную. Из грибов выходит очень много влаги, они буквально плавают в соке, который обильно выпаривается и бурлит. Это нормально. Когда сока станет критически мало, можно добавить масло, лук и специи и, дожарив до готовности на умеренном пламени, снять грибы с огня и дать потомиться в горячей сковороде. Важно не допустить прилипания грибов ко дну сковороды. Для этого можно использовать посуду с антипригарным покрытием, но в тяжёлой чугунной сковороде грибы получаются вкуснее.

Жарение грибов. Жарить можно практически любые грибы. Некоторые виды требуют обязательной предварительной варки, хотя бы в течение 10-20 минут. Жарить без всякой подготовки можно, пожалуй, только белые, шампиньоны и лисички. Крупные грибы нарезают на равные не слишком крупные (но и не очень мелкие) кусочки и забрасывают в сковороду с толстыми стенками, предпочтительнее, в чугунную. Из грибов выходит очень много влаги, они буквально плавают в соке, который обильно выпаривается и бурлит. Это нормально. Когда сока станет критически мало, можно добавить масло, лук и специи и, дожарив до готовности на умеренном пламени, снять грибы с огня и дать потомиться в горячей сковороде. Важно не допустить прилипания грибов ко дну сковороды. Для этого можно использовать посуду с антипригарным покрытием, но в тяжёлой чугунной сковороде грибы получаются вкуснее.

Бланшировка грибов. При этом методе обработки грибы ошпаривают кипятком или опускают в кипяток на некоторое время (обычно несколько минут). Иногда кипяток заменяют паром. В этом случае грибы держат над паром в сите. Бланшируют обычно сыроежки и рыжики. Общий порядок действий таков. Воды должно быть раза в 4 больше объёма грибов. Небольшие целые или порезанные на части большие грибы опустите на 2-3 минуты в кипящую воду, затем поместите в холодную воду на 5-10 минут, ещё лучше – под проточную струю ледяной воды для быстрого охлаждения. Те же действия и при использовании пара. Бланшировка уничтожает большую часть нежелательных микроорганизмов и подходит прежде всего для грибов, которые планируется заморозить. Некоторые виды грибов после бланшировки можно консервировать, например белые.

Тушить грибы можно как отдельно, так и с другими овощами, например с картофелем. Это один из вкуснейших способов приготовления грибов. Грибы тушат с картошкой, со сметаной или маслом, от этого они становятся немного распаренными и поджаренными, пропитывая своим ароматом всё блюдо. Запекать грибы можно в духовке, так же как и овощные блюда. Требования и условия примерно те же.

Тушить грибы можно как отдельно, так и с другими овощами, например с картофелем. Это один из вкуснейших способов приготовления грибов. Грибы тушат с картошкой, со сметаной или маслом, от этого они становятся немного распаренными и поджаренными, пропитывая своим ароматом всё блюдо. Запекать грибы можно в духовке, так же как и овощные блюда. Требования и условия примерно те же.

Заготовка грибов впрок практичными хозяйками позволяет наслаждаться грибными блюдами круглый год. Есть несколько основных способов сохранения грибов: соление, маринование и заморозка, каждый из которых добавляет свой собственный оттенок вкуса. Одна очень важная деталь – нельзя добавлять в грибы лук, если они предназначены для сохранения. Такие грибы обязательно испортятся. Лук следует добавлять уже при непосредственном приготовлении грибного блюда.

Соление грибов. Для этого способа особенно хорошо подходят пластинчатые грибы - сыроежки, волнушки, рыжики, грузди, опята, лисички и другие. есть два способа соления – холодный и горячий. Холодный заключается в том, что отобранные и перебранные грибы вымачиваются в холодной воде 2-3 дня. Воду периодически меняют, так как в неё выделяется грибной млечный сок. Все операции по холодной засолке лучше проводить в прохладном помещении – в подвале или погребе. Это нужно для того, чтобы грибы не забродили. Вымоченные грибы помещают в эмалированную посуду или бочку до краёв, пересыпав солью (3-4% соли, или 300-400 г соли на 10 кг грибов), добавляют приправы и пряности.

Соление грибов. Для этого способа особенно хорошо подходят пластинчатые грибы - сыроежки, волнушки, рыжики, грузди, опята, лисички и другие. есть два способа соления – холодный и горячий. Холодный заключается в том, что отобранные и перебранные грибы вымачиваются в холодной воде 2-3 дня. Воду периодически меняют, так как в неё выделяется грибной млечный сок. Все операции по холодной засолке лучше проводить в прохладном помещении – в подвале или погребе. Это нужно для того, чтобы грибы не забродили. Вымоченные грибы помещают в эмалированную посуду или бочку до краёв, пересыпав солью (3-4% соли, или 300-400 г соли на 10 кг грибов), добавляют приправы и пряности.

Можно детально остановиться на этом важном элементе засолки. Именно пряные травы формируют необходимый душистый аромат, который, соединяясь с грибным, создает тот манящий букет, который так будит аппетит. На дно бочки или большой эмалированной кастрюли кладутся листья смородины, лавровый лист, чеснок, укроп, перец и иногда базилик, затем слой грибов, потом опять слой пряностей и так далее, не забывая пересыпать солью. (Рыжики пряностей не требуют, их следует добавлять крайне аккуратно.) Поверх всех слоёв кладут деревянный тяжёлый круг с дырочками или, на крайний случай, крышку меньшего чем ёмкость диаметра, иногда добавляют груз сверху. Это называется солить «под гнётом». Постепенно с оседанием грибов в засолочной посуде, можно добавить ещё несколько слоёв и поставить грибы в тёмное прохладное место. Рыжики будут готовы уже через 10-12 дней, а грузди через 30-40 дней. Горячий метод засолки требует предварительного бланширования. Ошпаренные грибы при этом откидывают на сито или решето, дают стечь воде и укладывают в посуду со специями и солью. Далее действуют по той же схеме, что и при холодном способе.

Маринование грибов. Обычно маринуют грибы, которые в свежем виде (отварном, жареном и тушёном) не так вкусны, как их собратья, растущие в то же время. Например, белые грибы принято употреблять свежими, хотя они также могут быть и засолены, и замаринованы, но это считается непрактичностью по отношению к деликатесным белым грибам. Хотя, если урожай белых грибов особенно велик и все грибы просто физически невозможно съесть в свежем виде, их, конечно же, заготавливают впрок. Чаще всего маринуют маслята, опята, рыжики, лисички, подосиновики и подберёзовики. Мариновать грибы разных видов следует отдельно. Нельзя смешивать разные грибы в одной ёмкости иначе они либо потемнеют и станут однородно бурыми и некрасивыми, либо проварятся неравномерно. Более того, для сохранения вкуса хорошо отдельно варить ножки и шляпки даже одного вида грибов. У маслят надо снять кожицу со шляпки. Вот один из многочисленных вариантов маринования. В кастрюлю (неокисляющуюся, лучше эмалированную) высыпать грибы, предварительно очистив, промыв, разделив на виды и ножкишляпки. Залить водой, добавить соль, пряности и лимонную кислоту. Далее варить грибы, пока те не осядут на дно, и отвар не станет прозрачным. Периодически снимать пену, и быть бдительными – грибы требуют внимания. В самом конце варки добавить уксус, смешанный с грибным отваром. Затем грибы вместе с отваром разлить по подготовленным (стерилизованным) банкам, закрыть крышками, простерилизовать банки в кипящей воде: литровые полчаса, пол-литровые на пять минут меньше. После стерилизации быстро закатать банки крышками и поставить охлаждаться.

Маринование грибов. Обычно маринуют грибы, которые в свежем виде (отварном, жареном и тушёном) не так вкусны, как их собратья, растущие в то же время. Например, белые грибы принято употреблять свежими, хотя они также могут быть и засолены, и замаринованы, но это считается непрактичностью по отношению к деликатесным белым грибам. Хотя, если урожай белых грибов особенно велик и все грибы просто физически невозможно съесть в свежем виде, их, конечно же, заготавливают впрок. Чаще всего маринуют маслята, опята, рыжики, лисички, подосиновики и подберёзовики. Мариновать грибы разных видов следует отдельно. Нельзя смешивать разные грибы в одной ёмкости иначе они либо потемнеют и станут однородно бурыми и некрасивыми, либо проварятся неравномерно. Более того, для сохранения вкуса хорошо отдельно варить ножки и шляпки даже одного вида грибов. У маслят надо снять кожицу со шляпки. Вот один из многочисленных вариантов маринования. В кастрюлю (неокисляющуюся, лучше эмалированную) высыпать грибы, предварительно очистив, промыв, разделив на виды и ножкишляпки. Залить водой, добавить соль, пряности и лимонную кислоту. Далее варить грибы, пока те не осядут на дно, и отвар не станет прозрачным. Периодически снимать пену, и быть бдительными – грибы требуют внимания. В самом конце варки добавить уксус, смешанный с грибным отваром. Затем грибы вместе с отваром разлить по подготовленным (стерилизованным) банкам, закрыть крышками, простерилизовать банки в кипящей воде: литровые полчаса, пол-литровые на пять минут меньше. После стерилизации быстро закатать банки крышками и поставить охлаждаться.

Сушка грибов. Очень хороший и простой метод. Подойдёт практически всем, так как не требует сложных операций и специального оборудования, или это оборудование можно изготовить в домашних условиях. Сушить можно если не все, то очень многие грибы. Обычно сушат белые, опята, подосиновики, подберёзовики, маслята, шампиньоны и лисички. Сушить грибы можно на солнце, в печи, духовке и других нагревательных приборах. На открытом воздухе сушить следует в сухую и солнечную погоду. При высокой влажности или без солнца грибы могут заплесневеть. Для сушки отбирают целые, неповреждённые, не изъеденные червями и гусеницами экземпляры. Грибы очищают от мусора (листьев, комков грязи, хвои и прочего) и протирают влажной тканью (но не моют – грибы впитают воду и будут очень медленно сушиться, что может их испортить). Сушить лучше всего на деревянных решётках или сетках.

Сушка грибов. Очень хороший и простой метод. Подойдёт практически всем, так как не требует сложных операций и специального оборудования, или это оборудование можно изготовить в домашних условиях. Сушить можно если не все, то очень многие грибы. Обычно сушат белые, опята, подосиновики, подберёзовики, маслята, шампиньоны и лисички. Сушить грибы можно на солнце, в печи, духовке и других нагревательных приборах. На открытом воздухе сушить следует в сухую и солнечную погоду. При высокой влажности или без солнца грибы могут заплесневеть. Для сушки отбирают целые, неповреждённые, не изъеденные червями и гусеницами экземпляры. Грибы очищают от мусора (листьев, комков грязи, хвои и прочего) и протирают влажной тканью (но не моют – грибы впитают воду и будут очень медленно сушиться, что может их испортить). Сушить лучше всего на деревянных решётках или сетках.

Существует множество способов сушки в русской печи, но так как печи сейчас – музейная редкость, мы их приводить не будем. В каждом доме имеется плита с духовкой. Общие принципы сушки в печи можно применять и для сушки в духовке. При этом важно помнить, что в печи жар идёт со всех сторон и высушивает равномерно, в духовке же жар идёт снизу и поэтому грибы нужно переворачивать для равномерной просушки. Идеальная температура для сушки - в пределах 60-70 градусов, но не больше, иначе грибы можно пересушить, они станут ломкими и потеряют свои полезные свойства и вкусовые качества. Из грибов выделяется очень много влаги, поэтому целесообразно держать дверцу духовки приоткрытой. Степень готовности грибов определятся пробой на изгиб. Грибы должны быть лёгкими, сухими, слегка гнуться, при усилии – ломаться. Если грибы ломаются даже при небольшом усилии, значит, они пересушены.

Заморозка грибов является сейчас одним из наиболее доступных методов заготовки грибов впрок. Для заморозки следует отбирать крепкие, небольшого размера грибы, собранные в сухом лесу. Хорошо для этого подходят белые, подосиновики, подберёзовики и шампиньоны. Температура морозильной камеры должна быть -18 градусов или ниже (обычно это три деления в бытовых холодильниках). Наилучший результат достигается при предварительном бланшировании. Подготовленные грибы кладут в полиэтиленовые пакеты и помещают в морозильную камеру. Лучше замораживать те виды грибов, которые не требуют долгой кулинарной обработки. Можно заморозить отваренные или обжаренные грибы, разложенные на порции из расчёта на одну готовку – для удобства. Готовить блюда из замороженных грибов следует только после их полной разморозки. Совсем маленькие грибочки можно помещать в маленькие баночки от детского питания – такой баночки хватит на одну оперативно приготовленную порцию. Хранить замороженные грибы можно довольно долго – до двух лет, но обычно их хранят до следующего лета.

Заморозка грибов является сейчас одним из наиболее доступных методов заготовки грибов впрок. Для заморозки следует отбирать крепкие, небольшого размера грибы, собранные в сухом лесу. Хорошо для этого подходят белые, подосиновики, подберёзовики и шампиньоны. Температура морозильной камеры должна быть -18 градусов или ниже (обычно это три деления в бытовых холодильниках). Наилучший результат достигается при предварительном бланшировании. Подготовленные грибы кладут в полиэтиленовые пакеты и помещают в морозильную камеру. Лучше замораживать те виды грибов, которые не требуют долгой кулинарной обработки. Можно заморозить отваренные или обжаренные грибы, разложенные на порции из расчёта на одну готовку – для удобства. Готовить блюда из замороженных грибов следует только после их полной разморозки. Совсем маленькие грибочки можно помещать в маленькие баночки от детского питания – такой баночки хватит на одну оперативно приготовленную порцию. Хранить замороженные грибы можно довольно долго – до двух лет, но обычно их хранят до следующего лета.

Грибной порошок. Порошок из грибов хорош тем, что его просто использовать в готовке, добавляя во всевозможные блюда: подливы, соусы, супы, или для придания грибного аромата при тушении овощей. К тому же, измельчённые грибы лучше усваиваются организмом. Лучше всего грибной порошок готовить из белых, рыжиков, лисичек, подберёзовиков и подосиновиков или из смеси разных грибов. Для приготовления порошка грибы сначала сильно высушивают, а потом перемалывают в кофемолке, перечной мельничке, или ступкой в фарфоровой чашке. Если порошок получился неоднородным, крупные частицы можно отсеять через мелкое мучное сито, и перемолоть дополнительно. Перед тем, как готовить с использованием грибного порошка, его необходимо замочить на 20-30 минут, чтобы он набух, и затем добавить в блюдо за 10-15 минут до готовности.

Грибной порошок. Порошок из грибов хорош тем, что его просто использовать в готовке, добавляя во всевозможные блюда: подливы, соусы, супы, или для придания грибного аромата при тушении овощей. К тому же, измельчённые грибы лучше усваиваются организмом. Лучше всего грибной порошок готовить из белых, рыжиков, лисичек, подберёзовиков и подосиновиков или из смеси разных грибов. Для приготовления порошка грибы сначала сильно высушивают, а потом перемалывают в кофемолке, перечной мельничке, или ступкой в фарфоровой чашке. Если порошок получился неоднородным, крупные частицы можно отсеять через мелкое мучное сито, и перемолоть дополнительно. Перед тем, как готовить с использованием грибного порошка, его необходимо замочить на 20-30 минут, чтобы он набух, и затем добавить в блюдо за 10-15 минут до готовности.

Ольга Бородина

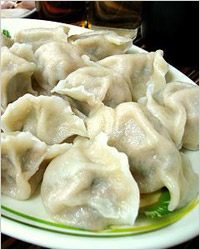

Пельмени – одно из названий отварного блюда из теста с начинкой из мяса, рыбы, овощей или их смеси со специями. У многих народов есть свои «пельмени». Это китайские цзяоцзы, итальянские равиоли и тортеллини, еврейские креплах, кавказские манты, хинкали, позы, чебуреки, узбекские чучвара и самса и даже пирожки – все они родственники. Общий принцип таких блюд – начинка, завёрнутая в простое бездрожжевое постное тесто. Вариаций этого блюда великое множество, и каждый рецепт со временем обзавёлся специфическими особенностями. Так, в Сибири пельмени готовились с непривычной нам мясной начинкой – медвежатиной или мясом других диких животных.

Пельмени – одно из названий отварного блюда из теста с начинкой из мяса, рыбы, овощей или их смеси со специями. У многих народов есть свои «пельмени». Это китайские цзяоцзы, итальянские равиоли и тортеллини, еврейские креплах, кавказские манты, хинкали, позы, чебуреки, узбекские чучвара и самса и даже пирожки – все они родственники. Общий принцип таких блюд – начинка, завёрнутая в простое бездрожжевое постное тесто. Вариаций этого блюда великое множество, и каждый рецепт со временем обзавёлся специфическими особенностями. Так, в Сибири пельмени готовились с непривычной нам мясной начинкой – медвежатиной или мясом других диких животных. Пельмени имеют китайские корни. В средние века они были известны только на территории Китая и смежных стран, например, Монголии. Есть версии возникновения пельменей независимо друг от друга в разных частях света. Распространялся сам принцип приготовления, который в сочетании с местными ингредиентами создавал интересные блюда. До 13 века пельмени были известны исключительно в пределах китайской империи, во всяком случае, упоминаний о появлении подобного блюда в других странах замечено не было. Именно с того времени это универсальное блюдо пошло на запад вместе с завоевателями. Вначале пельмени попали на Кавказ и в Среднюю Азию, затем в Сибирь, где рецепт прочно укрепился и принял современную форму. Особенно популярны стали пельмени в 10-13 веках среди кочевых народов, рацион которых состоял в основном из мясных блюд, а также среди сибирских народов за несомненное удобство пельменей – делались они один раз осенью и замораживались на всю зиму, а готовились по необходимости.

Пельмени имеют китайские корни. В средние века они были известны только на территории Китая и смежных стран, например, Монголии. Есть версии возникновения пельменей независимо друг от друга в разных частях света. Распространялся сам принцип приготовления, который в сочетании с местными ингредиентами создавал интересные блюда. До 13 века пельмени были известны исключительно в пределах китайской империи, во всяком случае, упоминаний о появлении подобного блюда в других странах замечено не было. Именно с того времени это универсальное блюдо пошло на запад вместе с завоевателями. Вначале пельмени попали на Кавказ и в Среднюю Азию, затем в Сибирь, где рецепт прочно укрепился и принял современную форму. Особенно популярны стали пельмени в 10-13 веках среди кочевых народов, рацион которых состоял в основном из мясных блюд, а также среди сибирских народов за несомненное удобство пельменей – делались они один раз осенью и замораживались на всю зиму, а готовились по необходимости. Особый вкус сибирских пельменей получался не только за счёт особенностей приготовления, но и за счёт сырья, то есть, местного мяса. Активная охота, богатые сибирские леса и реки кормили наших предков и позволяли совершенствоваться в приготовлении пельменей. Чаще всего в состав пельменей по-сибирски входило мясо лося, медведя, гуся или лесной птицы. В настоящих сибирских пельменях должно быть не менее трёх видов мяса. Кроме мяса, в состав сибирских пельменей могли входить и ягоды – голубика, брусника, клюква, морошка. Иногда делали рыбные пельмени. Варили пельмени в подсоленном говяжьем или курином бульоне и подавали на стол обязательно без жидкости, которую тщательно сцеживали и заменяли специальным соусом. Подать гостю пельмени в бульоне считалось верхом неуважения.

Особый вкус сибирских пельменей получался не только за счёт особенностей приготовления, но и за счёт сырья, то есть, местного мяса. Активная охота, богатые сибирские леса и реки кормили наших предков и позволяли совершенствоваться в приготовлении пельменей. Чаще всего в состав пельменей по-сибирски входило мясо лося, медведя, гуся или лесной птицы. В настоящих сибирских пельменях должно быть не менее трёх видов мяса. Кроме мяса, в состав сибирских пельменей могли входить и ягоды – голубика, брусника, клюква, морошка. Иногда делали рыбные пельмени. Варили пельмени в подсоленном говяжьем или курином бульоне и подавали на стол обязательно без жидкости, которую тщательно сцеживали и заменяли специальным соусом. Подать гостю пельмени в бульоне считалось верхом неуважения. Огромное количество пельменных традиций дошло к нам из Китая. Пельмени на своей «исторической родине» были символом богатства, достатка и сильного потомства, поэтому многие ритуалы связаны с пожеланиями молодожёнам детей, богатства или денежного успеха. Не меньшее разнообразие пельменных примет в Китае связано с числами. Съевшего 2 пельменя ожидала радость вдвойне, чтобы пришло счастье, нужно было съесть 3, 6 или 9 пельменей, 4 пельменя – к богатому и сытому году, 5 пельменей – к урожаю, и так далее. Всё это без лишнего фанатизма, «на всякий случай», ведь что ни сделаешь для того, чтобы стать счастливым – даже поштучное поедание пельменей внутренне приближает к этому благостному состоянию. Малое количество «счастливых пельменей» не должно смущать. Китайские пельмени порой больше, чем среднеазиатские манты, и съесть 9 таких пельменей сможет только очень сильно желающий счастья китаец.

Огромное количество пельменных традиций дошло к нам из Китая. Пельмени на своей «исторической родине» были символом богатства, достатка и сильного потомства, поэтому многие ритуалы связаны с пожеланиями молодожёнам детей, богатства или денежного успеха. Не меньшее разнообразие пельменных примет в Китае связано с числами. Съевшего 2 пельменя ожидала радость вдвойне, чтобы пришло счастье, нужно было съесть 3, 6 или 9 пельменей, 4 пельменя – к богатому и сытому году, 5 пельменей – к урожаю, и так далее. Всё это без лишнего фанатизма, «на всякий случай», ведь что ни сделаешь для того, чтобы стать счастливым – даже поштучное поедание пельменей внутренне приближает к этому благостному состоянию. Малое количество «счастливых пельменей» не должно смущать. Китайские пельмени порой больше, чем среднеазиатские манты, и съесть 9 таких пельменей сможет только очень сильно желающий счастья китаец. Популярны пельмени до сих пор и на своей родине – в Китае. Цзяо-цзы имеют приплюснутую форму и средние, привычные нам, размеры. Китайские пельмени начиняются, кроме традиционных мясных начинок, рыбой, креветками в смеси с овощами, грибами, капустой, зелёным луком, чесноком. Есть их принято с острым соусом чили или не менее острым имбирно-соевым солёным соусом. Слово, обозначающее пельмени в китайском языке, созвучно с пожеланием удачи и богатства, поэтому пельмени – это не просто еда, а символ успеха. Съесть пельмени – это как загадать желание, которое должно сбыться. Поэтому китайские цзяо-цзы готовят в канун Нового Года и считается, что съеденный в новогоднюю ночь пельмень обязательно принесёт удачу и счастье. Некие разновидности пельменей готовят и в Японии с Кореей. Все они имеют общие черты и различаются только внешним видом, названиями и соусами, с которыми их обычно подают. Японские пельмени гедза делаются не очень солёными, с меньшим количеством сои, с начинкой из рубленой свинины, чеснока, капусты, кунжутного масла и жарятся на сковороде. К гедза подают пиалу с соевым соусом, в который принято макать пельмени. Корейские пельмени похожи на своих китайских и японских собратьев, но с начинкой из прозрачной рисовой лапши и острыми овощами. Ещё один азиатский пельмень – вонтон, похож на своего брата по содержанию, но отличается внешне. Вонтоны имеют более тонкую оболочку теста, а начиняют их чаще всего смесью из креветок, свинины, имбиря и кунжутного масла. Готовые вонтоны напоминают фрикадельки с узелком на макушке и подаются с соевым соусом.

Популярны пельмени до сих пор и на своей родине – в Китае. Цзяо-цзы имеют приплюснутую форму и средние, привычные нам, размеры. Китайские пельмени начиняются, кроме традиционных мясных начинок, рыбой, креветками в смеси с овощами, грибами, капустой, зелёным луком, чесноком. Есть их принято с острым соусом чили или не менее острым имбирно-соевым солёным соусом. Слово, обозначающее пельмени в китайском языке, созвучно с пожеланием удачи и богатства, поэтому пельмени – это не просто еда, а символ успеха. Съесть пельмени – это как загадать желание, которое должно сбыться. Поэтому китайские цзяо-цзы готовят в канун Нового Года и считается, что съеденный в новогоднюю ночь пельмень обязательно принесёт удачу и счастье. Некие разновидности пельменей готовят и в Японии с Кореей. Все они имеют общие черты и различаются только внешним видом, названиями и соусами, с которыми их обычно подают. Японские пельмени гедза делаются не очень солёными, с меньшим количеством сои, с начинкой из рубленой свинины, чеснока, капусты, кунжутного масла и жарятся на сковороде. К гедза подают пиалу с соевым соусом, в который принято макать пельмени. Корейские пельмени похожи на своих китайских и японских собратьев, но с начинкой из прозрачной рисовой лапши и острыми овощами. Ещё один азиатский пельмень – вонтон, похож на своего брата по содержанию, но отличается внешне. Вонтоны имеют более тонкую оболочку теста, а начиняют их чаще всего смесью из креветок, свинины, имбиря и кунжутного масла. Готовые вонтоны напоминают фрикадельки с узелком на макушке и подаются с соевым соусом. Равиоли – это итальянские пельмешки небольшого размера с самой разнообразной начинкой. Равиоли могут быть как с солоноватой мясной, так и со сладкой начинкой. Начинять равиоли можно достаточно вольно, специальных правил здесь нет. Так же, как и при приготовлении пиццы, в равиоли закладывают продукты, которые уже давно пора съесть, остатки ужина или потерявшие красивый внешний вид фрукты, овощи или ягоды. Обычно равиоли готовят из пресного теста и сворачивают в форме полумесяца, но бывают квадратные и овальные равиоли. Готовят их обжариванием в масле или отваривают в воде или бульоне.

Равиоли – это итальянские пельмешки небольшого размера с самой разнообразной начинкой. Равиоли могут быть как с солоноватой мясной, так и со сладкой начинкой. Начинять равиоли можно достаточно вольно, специальных правил здесь нет. Так же, как и при приготовлении пиццы, в равиоли закладывают продукты, которые уже давно пора съесть, остатки ужина или потерявшие красивый внешний вид фрукты, овощи или ягоды. Обычно равиоли готовят из пресного теста и сворачивают в форме полумесяца, но бывают квадратные и овальные равиоли. Готовят их обжариванием в масле или отваривают в воде или бульоне. Хинкали можно условно считать пельменями. Это знаменитое грузинское блюдо имеет общекавказские корни, и с пельменями его роднит общий принцип – мясная начинка в пресном тесте. Главное отличие и достоинство хинкали - в его особенном приготовлении. Довольно большие размеры каждого «пельменя» позволяют готовить их индивидуально. Тонкий слой теста свернут пучком на макушке. Мясо внутри хинкали варится, выделяя сок, а специи усиливают будущий аромат. Когда хинкали готов, есть его следует осторожно – главное не проткнуть его вилкой, иначе вкусный сок выльется, и впечатления от блюда будут неполными. Едят хинкали обычно руками, дав им немного остыть, стараясь отпивать приготовленный внутри хинкали бульончик.

Хинкали можно условно считать пельменями. Это знаменитое грузинское блюдо имеет общекавказские корни, и с пельменями его роднит общий принцип – мясная начинка в пресном тесте. Главное отличие и достоинство хинкали - в его особенном приготовлении. Довольно большие размеры каждого «пельменя» позволяют готовить их индивидуально. Тонкий слой теста свернут пучком на макушке. Мясо внутри хинкали варится, выделяя сок, а специи усиливают будущий аромат. Когда хинкали готов, есть его следует осторожно – главное не проткнуть его вилкой, иначе вкусный сок выльется, и впечатления от блюда будут неполными. Едят хинкали обычно руками, дав им немного остыть, стараясь отпивать приготовленный внутри хинкали бульончик. Для приготовления пельменей можно брать любое мясо, но идеальным считается сочетание трёх видов: говядины, баранины и свинины. Свинину можно заменить менее жирным мясом птицы. Мука для теста нужна обычная: пшеничная, высшего сорта. Ещё потребуются яйца, соль и немножко ледяной воды.

Для приготовления пельменей можно брать любое мясо, но идеальным считается сочетание трёх видов: говядины, баранины и свинины. Свинину можно заменить менее жирным мясом птицы. Мука для теста нужна обычная: пшеничная, высшего сорта. Ещё потребуются яйца, соль и немножко ледяной воды. Лепка пельменей – финальная и самая творческая часть. От основного колобка теста в холодильнике возьмите небольшую часть, размером с кулак, остальное пока пусть стоит в холодильнике. Раскатайте согревшееся тесто руками на весу в колбаску диаметром 2-2,5 сантиметра. Порежьте на доске колбаску кусочками по 2-2,5 см. Каждый кусочек расплющьте, присыпьте мукой и раскатайте, чтобы получился очень тонкий блин. Стаканом с острыми стенками нарежьте небольшие сочни (кругляшки). Вилкой отщипывайте кусочки готового фарша и укладывайте в центр сочней. Фарша должно быть ровно столько, чтобы было достаточно места для лепки. После этого соединяйте и защипывайте края так, чтобы получились полумесяцы или другие формы. Здесь, как и в приготовлении фарша, нужно включить фантазию. Готовые пельмени укладывайте рядами на доски или плоские поверхности, и вынесите на мороз или поставьте в морозилку – пельмени должны стать «каменными».

Лепка пельменей – финальная и самая творческая часть. От основного колобка теста в холодильнике возьмите небольшую часть, размером с кулак, остальное пока пусть стоит в холодильнике. Раскатайте согревшееся тесто руками на весу в колбаску диаметром 2-2,5 сантиметра. Порежьте на доске колбаску кусочками по 2-2,5 см. Каждый кусочек расплющьте, присыпьте мукой и раскатайте, чтобы получился очень тонкий блин. Стаканом с острыми стенками нарежьте небольшие сочни (кругляшки). Вилкой отщипывайте кусочки готового фарша и укладывайте в центр сочней. Фарша должно быть ровно столько, чтобы было достаточно места для лепки. После этого соединяйте и защипывайте края так, чтобы получились полумесяцы или другие формы. Здесь, как и в приготовлении фарша, нужно включить фантазию. Готовые пельмени укладывайте рядами на доски или плоские поверхности, и вынесите на мороз или поставьте в морозилку – пельмени должны стать «каменными». Лето – время пикников. Какой пикник без шашлыка? Никакой. А шашлык без мангала? Тоже. Можно, разумеется, настрогать шампуры из веточек, положить несколько кирпичей у огня… Что-то, конечно, и так приготовится. Но, во-первых, в лесу или на берегу реки с кирпичами, порой, случается напряженка, а во-вторых – это вообще не наш способ. Уж если готовить шашлык – то по всем правилам – на хорошем мангале. Каким он должен быть? Об этом и многом другом читайте далее.

Лето – время пикников. Какой пикник без шашлыка? Никакой. А шашлык без мангала? Тоже. Можно, разумеется, настрогать шампуры из веточек, положить несколько кирпичей у огня… Что-то, конечно, и так приготовится. Но, во-первых, в лесу или на берегу реки с кирпичами, порой, случается напряженка, а во-вторых – это вообще не наш способ. Уж если готовить шашлык – то по всем правилам – на хорошем мангале. Каким он должен быть? Об этом и многом другом читайте далее. Вообще – всегда стоит читать инструкцию, прежде чем применять даже такое, казалось бы, простое устройство, как мангал. Знаете ли вы, что в большинстве импортных складных или сборно-разборных мангалах в принципе нельзя жечь дрова? Нарушение этого правила грозит выходом мангала из строя – стенки могут искривиться. Такие мангалы предназначены только для использования в них уже готового угля. Более того, есть жаровни, в которых и магазинный уголь нельзя разжигать – только класть уже готовый, разогретый. Чтобы не делать это где-нибудь на земле, а потом не засыпать угли в мангал лопатой – используют «стартер». Так называется специальная кружка для угля, емкостью три-пять литров, с удобной ручкой. Приобретать ее придется отдельно.

Вообще – всегда стоит читать инструкцию, прежде чем применять даже такое, казалось бы, простое устройство, как мангал. Знаете ли вы, что в большинстве импортных складных или сборно-разборных мангалах в принципе нельзя жечь дрова? Нарушение этого правила грозит выходом мангала из строя – стенки могут искривиться. Такие мангалы предназначены только для использования в них уже готового угля. Более того, есть жаровни, в которых и магазинный уголь нельзя разжигать – только класть уже готовый, разогретый. Чтобы не делать это где-нибудь на земле, а потом не засыпать угли в мангал лопатой – используют «стартер». Так называется специальная кружка для угля, емкостью три-пять литров, с удобной ручкой. Приобретать ее придется отдельно. В общем, складные и сборно-разборные мангалы – не самый лучший вариант для приготовления хорошего шашлыка. Однако они удобны при транспортировке – это их самое главное преимущество. Разумеется, несмотря на все минусы, ими все равно будут пользоваться. Наиболее известные производители: фирма Landmann (Германия), Weber, Brinkmann (оба из США), итальянцы Ferraboli&S.R.L., российский Forester.

В общем, складные и сборно-разборные мангалы – не самый лучший вариант для приготовления хорошего шашлыка. Однако они удобны при транспортировке – это их самое главное преимущество. Разумеется, несмотря на все минусы, ими все равно будут пользоваться. Наиболее известные производители: фирма Landmann (Германия), Weber, Brinkmann (оба из США), итальянцы Ferraboli&S.R.L., российский Forester. Нам помогут барбекю и гриль

Нам помогут барбекю и гриль Где именно на участке устанавливать барбекю – дело хозяйское. Некоторые используют для этого беседку. Однако существует мнение, что беседка с барбекю теряет свое очарование как место для отдыха и превращается в обычную летнюю кухню. Что ж, выхода тут два – либо смонтировать жаровню отдельно, в другом месте, либо построить вторую беседку. Если, конечно, размер участка позволяет. Дизайн барбекю – полет фантазии. Устройства оные бывают и в японском стиле и в стиле американского юга 18-19 веков, даже в русском стиле – под традиционную в наших широтах печь. Так же как и стационарный мангал, барбекю можно построить самостоятельно или заказать у специалистов. Координаты занимающихся этим компаний ищите в Интернете.

Где именно на участке устанавливать барбекю – дело хозяйское. Некоторые используют для этого беседку. Однако существует мнение, что беседка с барбекю теряет свое очарование как место для отдыха и превращается в обычную летнюю кухню. Что ж, выхода тут два – либо смонтировать жаровню отдельно, в другом месте, либо построить вторую беседку. Если, конечно, размер участка позволяет. Дизайн барбекю – полет фантазии. Устройства оные бывают и в японском стиле и в стиле американского юга 18-19 веков, даже в русском стиле – под традиционную в наших широтах печь. Так же как и стационарный мангал, барбекю можно построить самостоятельно или заказать у специалистов. Координаты занимающихся этим компаний ищите в Интернете. По форме барбекю и грили, обычно, похожи на глубокую сковороду, иногда даже бочонок. Однако ввиду того, что, в отличие от гриля, тепловое воздействие на продукты в барбекю возможно только снизу – его формы могут быть иными.

По форме барбекю и грили, обычно, похожи на глубокую сковороду, иногда даже бочонок. Однако ввиду того, что, в отличие от гриля, тепловое воздействие на продукты в барбекю возможно только снизу – его формы могут быть иными. Другой вариант для использования на даче – газовый гриль. В России такие приборы не очень популярны, а зря. В использовании они весьма удобны. Газовый гриль представляет собой достаточно большой котел, в нижней части которого (снаружи) установлены одна или две газовых горелки. В самом котле находятся так называемые «лавовые камни» – куски породы вулканического происхождения. Сверху – решетка для жарки продуктов. Газ используется для того, чтобы разогреть лежащие в котле камни. А исходящий от них жар способствует приготовлению всего того, что лежит на решетке – котлеток для гамбургеров, шашлыков, рыбы, овощей… Надо сказать, что «лавовые камни» имеют теплоотдачу в два раза превышающую оную у обычного древесного угля. Кроме того, они отлично впитывают капающий с продуктов жир. Поэтому газовый гриль почти не дымит в процессе эксплуатации. Как правило, вулканические камни можно использовать в гриле года три. Периодически их следует промывать в проточной воде. А когда придет время менять – приобретете новую партию в том же магазине, где покупали гриль. Газовые грили, как и их «обычные» родственники, комплектуются вспомогательными столиками и могут быть оборудованы колесами.

Другой вариант для использования на даче – газовый гриль. В России такие приборы не очень популярны, а зря. В использовании они весьма удобны. Газовый гриль представляет собой достаточно большой котел, в нижней части которого (снаружи) установлены одна или две газовых горелки. В самом котле находятся так называемые «лавовые камни» – куски породы вулканического происхождения. Сверху – решетка для жарки продуктов. Газ используется для того, чтобы разогреть лежащие в котле камни. А исходящий от них жар способствует приготовлению всего того, что лежит на решетке – котлеток для гамбургеров, шашлыков, рыбы, овощей… Надо сказать, что «лавовые камни» имеют теплоотдачу в два раза превышающую оную у обычного древесного угля. Кроме того, они отлично впитывают капающий с продуктов жир. Поэтому газовый гриль почти не дымит в процессе эксплуатации. Как правило, вулканические камни можно использовать в гриле года три. Периодически их следует промывать в проточной воде. А когда придет время менять – приобретете новую партию в том же магазине, где покупали гриль. Газовые грили, как и их «обычные» родственники, комплектуются вспомогательными столиками и могут быть оборудованы колесами. Коптить, так коптить!

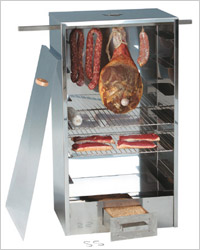

Коптить, так коптить! Хорошая коптильня всегда имеет два основных режима работы – холодное и горячее копчение. Кроме того, может быть предусмотрен медленный нагрев (бездымное приготовление). Хорошо если есть еще и режим инфракрасной сушки фруктов.

Хорошая коптильня всегда имеет два основных режима работы – холодное и горячее копчение. Кроме того, может быть предусмотрен медленный нагрев (бездымное приготовление). Хорошо если есть еще и режим инфракрасной сушки фруктов. В 1536 году экспедиция Гонсало де Кесада, высадившись в индейской деревушке Сорокота (в наши дни это перуанский берег) обнаружила необычного вида клубни, весьма похожие на знакомые европейцам грибы – трюфели. Окрестив клубни «трюфелями», участники экспедиции не подумали о том, чтобы привезти их в Европу. Несколько позже другой путешественник испанского происхождения, Педро Сиеса де Леон на территории современного Эквадора тоже нашёл специфического вида клубни. Местные жители называли их папа. Описание этой находки можно прочесть в книге, вышедшей в Севилье в 1553 году. В книге имелось описание варки клубней, их вкуса, а также индейского праздника урожая папа. В Испанию картофель попал только в 1565 году. Известно, что это была чилийская разновидность – прародительница всех современных европейских сортов. В том же году картофель попал и в итальянские земли. Там он прижился как экзотическое садовое растение, и лишь 15 лет спустя его стали употреблять в пищу. Далее, путешествие картофеля по Европе продолжилось в Бельгии. Несколько клубней картофеля были подарены мэром бельгийского городка Ионе французскому ботанику Королю Клузиусу. Один клубень был высажен в венском ботаническом саду, другой же попал во Франкфурт-на-Майне. Так передовые европейские державы начали постепенно культивировать клубни картофеля.

В 1536 году экспедиция Гонсало де Кесада, высадившись в индейской деревушке Сорокота (в наши дни это перуанский берег) обнаружила необычного вида клубни, весьма похожие на знакомые европейцам грибы – трюфели. Окрестив клубни «трюфелями», участники экспедиции не подумали о том, чтобы привезти их в Европу. Несколько позже другой путешественник испанского происхождения, Педро Сиеса де Леон на территории современного Эквадора тоже нашёл специфического вида клубни. Местные жители называли их папа. Описание этой находки можно прочесть в книге, вышедшей в Севилье в 1553 году. В книге имелось описание варки клубней, их вкуса, а также индейского праздника урожая папа. В Испанию картофель попал только в 1565 году. Известно, что это была чилийская разновидность – прародительница всех современных европейских сортов. В том же году картофель попал и в итальянские земли. Там он прижился как экзотическое садовое растение, и лишь 15 лет спустя его стали употреблять в пищу. Далее, путешествие картофеля по Европе продолжилось в Бельгии. Несколько клубней картофеля были подарены мэром бельгийского городка Ионе французскому ботанику Королю Клузиусу. Один клубень был высажен в венском ботаническом саду, другой же попал во Франкфурт-на-Майне. Так передовые европейские державы начали постепенно культивировать клубни картофеля. Толчком к массовому употреблению картофеля послужил голод во Франции в 1769 году. Неурожай хлеба толкал правителей на самые решительные меры. Была даже объявлена награда тому, кто найдёт замену хлебу. Антуан Огюст Пармантье, парижский аптекарь, получил заслуженную награду, указав новый способ получения крахмала из растений, которые раньше считались непригодными для этих целей. Крахмал стали использовать в кашах, а неутомимый аптекарь продолжил поиск растений, которыми можно было бы заменить хлеб. Поняв, что наилучшие результаты даёт картофель, Пармантье стал активно его пропагандировать. Народ его энтузиазм не воспринимал и встречал картофель в штыки, как «ядовитую ягоду». Аптекарь долго не мог убедить крестьян выращивать новое для них растение и тогда он решил взять их хитростью. Обладая некоторыми связями и будучи вхожим к королю, Пармантье выпросил участок земли с песчаными почвами под Парижем. Такая земля считалась бесплодной, но для картофеля она была идеальной. Под смешки знати, Пармантье посадил картофель, и вскоре земля дала всходы, а уже через некоторое время хитрый французский аптекарь преподнёс королю букетик маленьких синих цветков – цветков картофеля. Вопреки насмешкам, король принял подарок, и даже продел в петлицу. После чего и королева появилась на балу с цветками картофеля в волосах. Парижские модницы тут же сделали эти цветы самыми желанными украшениями и готовы были платить любые деньги. Но цветы быстро отошли, а картофель продолжал набирать силу. Пармантье приказал выставить охрану на своём картофельном огороде и не подпускать ни единой души. Но только днём, ночью же разрешил уходить спать, объяснив это тем, что «ночью и так ничего не видно». Хитрость сработала, и вот к огороду потянулись любопытные крестьяне. Урожай собирали днём на виду у всех желающих, и день спустя Пармантье устроил обед, все блюда которого были приготовлены из картофеля. Даже вино было сделано из картофельной вытяжки. На том обеде присутствовали весьма важные особы: учёные, среди которых был известный французский химик Антуан Лоран Лавуазье, и сам король. Обед понравился всем без исключения, ведь «королевская» реклама была самым лучшим средством для распространения картофеля повсеместно. С тех пор картофель стали активно культивировать и приготавливать из него всевозможные блюда.

Толчком к массовому употреблению картофеля послужил голод во Франции в 1769 году. Неурожай хлеба толкал правителей на самые решительные меры. Была даже объявлена награда тому, кто найдёт замену хлебу. Антуан Огюст Пармантье, парижский аптекарь, получил заслуженную награду, указав новый способ получения крахмала из растений, которые раньше считались непригодными для этих целей. Крахмал стали использовать в кашах, а неутомимый аптекарь продолжил поиск растений, которыми можно было бы заменить хлеб. Поняв, что наилучшие результаты даёт картофель, Пармантье стал активно его пропагандировать. Народ его энтузиазм не воспринимал и встречал картофель в штыки, как «ядовитую ягоду». Аптекарь долго не мог убедить крестьян выращивать новое для них растение и тогда он решил взять их хитростью. Обладая некоторыми связями и будучи вхожим к королю, Пармантье выпросил участок земли с песчаными почвами под Парижем. Такая земля считалась бесплодной, но для картофеля она была идеальной. Под смешки знати, Пармантье посадил картофель, и вскоре земля дала всходы, а уже через некоторое время хитрый французский аптекарь преподнёс королю букетик маленьких синих цветков – цветков картофеля. Вопреки насмешкам, король принял подарок, и даже продел в петлицу. После чего и королева появилась на балу с цветками картофеля в волосах. Парижские модницы тут же сделали эти цветы самыми желанными украшениями и готовы были платить любые деньги. Но цветы быстро отошли, а картофель продолжал набирать силу. Пармантье приказал выставить охрану на своём картофельном огороде и не подпускать ни единой души. Но только днём, ночью же разрешил уходить спать, объяснив это тем, что «ночью и так ничего не видно». Хитрость сработала, и вот к огороду потянулись любопытные крестьяне. Урожай собирали днём на виду у всех желающих, и день спустя Пармантье устроил обед, все блюда которого были приготовлены из картофеля. Даже вино было сделано из картофельной вытяжки. На том обеде присутствовали весьма важные особы: учёные, среди которых был известный французский химик Антуан Лоран Лавуазье, и сам король. Обед понравился всем без исключения, ведь «королевская» реклама была самым лучшим средством для распространения картофеля повсеместно. С тех пор картофель стали активно культивировать и приготавливать из него всевозможные блюда. В России этот корнеплод тоже не сразу завоевал популярность. Только в XIX веке картошка смогла заменить более традиционную для наших краёв репу и постепенно вытеснила её из рациона россиян. Всё начиналось в XVIII веке с присланного из Европы мешка картошки Петром I графу Шереметьеву. Однако, в петровскую эпоху картошка в русской земле не пошла. Только к середине XVIII века картофель стали выращивать на огородах близ Санкт-Петербурга, Новгорода, Риги и других городов. В 1765 году Екатериной II из Германии были выписаны 57 бочонков картофеля для страдающих голодом финских крестьян. Клубни были разосланы с указаниями выращивания, а контроль над их исполнением должны были вести местные губернаторы. Но народ к иноземному корнеплоду относился с опаской и в пищу не употреблял. Вплоть до начала XIX века картофель не был распространен в России. Указами 1840 и 1842 годов было предписано «завести во всех казенных селениях общественные посевы картофеля для снабжения семенами крестьян, издать наставления о возделывании, хранении и употреблении картофеля в пищу, поощрять премиями и другими наградами хозяев, отличившихся в разведении картофеля». Такое насильственное насаждение картофеля вызывало отторжение крестьян. В Сибири, на Урале и в Поволжье даже случались «картофельные бунты». Однако, как это иногда бывает, картофель сделался популярным благодаря тем антикартофельным сказкам, которые распространяли ярые противники всего нового. В одной из подобных сказок было сказано, что первый картофельный куст вырос на могиле дочери царя Мамерса, которая была в связи с дьяволом и слыла распутницей. Поэтому тех, кто ел картофель пугали грехом распутства. Народ же полагал, что картофель даёт некую сексуальную силу, и втайне картофель всё-таки ел. Постепенно картошка становилась всё популярнее, народ по достоинству оценил её универсальность и питательные свойства, стал активно выращивать, и уже к концу XIX века картофель в России был одной из важнейших пищевых культур.

В России этот корнеплод тоже не сразу завоевал популярность. Только в XIX веке картошка смогла заменить более традиционную для наших краёв репу и постепенно вытеснила её из рациона россиян. Всё начиналось в XVIII веке с присланного из Европы мешка картошки Петром I графу Шереметьеву. Однако, в петровскую эпоху картошка в русской земле не пошла. Только к середине XVIII века картофель стали выращивать на огородах близ Санкт-Петербурга, Новгорода, Риги и других городов. В 1765 году Екатериной II из Германии были выписаны 57 бочонков картофеля для страдающих голодом финских крестьян. Клубни были разосланы с указаниями выращивания, а контроль над их исполнением должны были вести местные губернаторы. Но народ к иноземному корнеплоду относился с опаской и в пищу не употреблял. Вплоть до начала XIX века картофель не был распространен в России. Указами 1840 и 1842 годов было предписано «завести во всех казенных селениях общественные посевы картофеля для снабжения семенами крестьян, издать наставления о возделывании, хранении и употреблении картофеля в пищу, поощрять премиями и другими наградами хозяев, отличившихся в разведении картофеля». Такое насильственное насаждение картофеля вызывало отторжение крестьян. В Сибири, на Урале и в Поволжье даже случались «картофельные бунты». Однако, как это иногда бывает, картофель сделался популярным благодаря тем антикартофельным сказкам, которые распространяли ярые противники всего нового. В одной из подобных сказок было сказано, что первый картофельный куст вырос на могиле дочери царя Мамерса, которая была в связи с дьяволом и слыла распутницей. Поэтому тех, кто ел картофель пугали грехом распутства. Народ же полагал, что картофель даёт некую сексуальную силу, и втайне картофель всё-таки ел. Постепенно картошка становилась всё популярнее, народ по достоинству оценил её универсальность и питательные свойства, стал активно выращивать, и уже к концу XIX века картофель в России был одной из важнейших пищевых культур. Так чем же полезен для нас картофель? Состоящий на 75% из воды, 17% крахмала, 1% клетчатки, и целой гаммы других веществ и элементов, картофель содержит в себе витамины А, В1, В2, B3, B6, B9, С, E, H, К, PP, яблочную, щавелевую, никотиновую, пантотеновую и лимонную кислоты, кальций, железо, магний, фосфор, калий и натрий. При этом больше всего в картофеле калия, который весьма полезен для здоровья сердца. Помимо витаминов, минералов, солей и кислот в картофеле имеются регуляторы обмена жиров - холин, метионин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты. Белок, содержащийся в картофеле, соперничает с яичным и молочными белками. В 100 граммах молодого картофеля содержится 20 мг витамина С, при хранении его концентрация падает, и к весне она уже невелика. Известно, что, съедая 300 г. картофеля в день, человек полностью обеспечивает свой организм такими важными минералами, как калий и фосфор, а также углеводами. Картофельная клетчатка хорошо усваивается организмом, не раздражает стенки желудка и кишечника. Варёный картофель можно употреблять в пищу даже в периоды обострений язвенной болезни желудка и при гастрите. Содержащийся в картофельных клубнях крахмал обладает антисклеротическими свойствами, снижает уровень холестерина в крови и печени. Высокое содержание солей калия помогает людям, страдающим почечными болезнями, выводить лишнюю воду из организма. Это же свойство полезно и для людей, неумеренных в употреблении алкоголя. Картофельный отвар вкупе с жидким картофельным пюре может служить пищей для людей, выходящих из длительного голодания. Отвар картофеля поможет людям, страдающим артритом, если выпивать его натощак утром, днём и вечером. Кроме отвара рекомендуют съедать 2-3 свежих картофелины вместе с кожурой, натёртые на мелкой тёрке. В молодой картошке содержится большое количество биофлавоноидов, которые, как известно, являются антиоксидантами и необходимыми элементами здорового питания, продлевают молодость, укрепляют сосуды, препятствуют образованию опухолей и т.д. Сок свежего картофеля заживляет микрораны при фарингитах и ларингитах, поэтому им рекомендуют полоскать рот. Также картофельный сок лечит и

Так чем же полезен для нас картофель? Состоящий на 75% из воды, 17% крахмала, 1% клетчатки, и целой гаммы других веществ и элементов, картофель содержит в себе витамины А, В1, В2, B3, B6, B9, С, E, H, К, PP, яблочную, щавелевую, никотиновую, пантотеновую и лимонную кислоты, кальций, железо, магний, фосфор, калий и натрий. При этом больше всего в картофеле калия, который весьма полезен для здоровья сердца. Помимо витаминов, минералов, солей и кислот в картофеле имеются регуляторы обмена жиров - холин, метионин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты. Белок, содержащийся в картофеле, соперничает с яичным и молочными белками. В 100 граммах молодого картофеля содержится 20 мг витамина С, при хранении его концентрация падает, и к весне она уже невелика. Известно, что, съедая 300 г. картофеля в день, человек полностью обеспечивает свой организм такими важными минералами, как калий и фосфор, а также углеводами. Картофельная клетчатка хорошо усваивается организмом, не раздражает стенки желудка и кишечника. Варёный картофель можно употреблять в пищу даже в периоды обострений язвенной болезни желудка и при гастрите. Содержащийся в картофельных клубнях крахмал обладает антисклеротическими свойствами, снижает уровень холестерина в крови и печени. Высокое содержание солей калия помогает людям, страдающим почечными болезнями, выводить лишнюю воду из организма. Это же свойство полезно и для людей, неумеренных в употреблении алкоголя. Картофельный отвар вкупе с жидким картофельным пюре может служить пищей для людей, выходящих из длительного голодания. Отвар картофеля поможет людям, страдающим артритом, если выпивать его натощак утром, днём и вечером. Кроме отвара рекомендуют съедать 2-3 свежих картофелины вместе с кожурой, натёртые на мелкой тёрке. В молодой картошке содержится большое количество биофлавоноидов, которые, как известно, являются антиоксидантами и необходимыми элементами здорового питания, продлевают молодость, укрепляют сосуды, препятствуют образованию опухолей и т.д. Сок свежего картофеля заживляет микрораны при фарингитах и ларингитах, поэтому им рекомендуют полоскать рот. Также картофельный сок лечит и  Калорийность картофеля довольно высока – около 73 ккал в 100 граммах. Картофель славится тем, что уже одним им можно наесться вдоволь. При этом кулинарная обработка может быть самой различной, это может быть: варка, жарка, запекание, отжимание для сока, тушение, измельчение для придания пастообразного состояния – для приготовления чипсов, хлопьев и полуфабрикатов. Современная русская кухня не может обходиться без картофеля. Он является необходимым элементом многих блюд. Картофельный гарнир один из самых распространённых, а пюре из картошки – наиболее простое диетическое блюдо, способное насытить и малыша, и взрослого человека. Однако картофель может и перенасытить, то есть привести к ожирению, если одним им и питаться, де ещё готовить его, жаря в масле, поливая сметаной или тёртым сыром. Во всём надо знать меру и не пенять на картошку, если помимо неё в процессе приготовления использовались гораздо более калорийные компоненты.

Калорийность картофеля довольно высока – около 73 ккал в 100 граммах. Картофель славится тем, что уже одним им можно наесться вдоволь. При этом кулинарная обработка может быть самой различной, это может быть: варка, жарка, запекание, отжимание для сока, тушение, измельчение для придания пастообразного состояния – для приготовления чипсов, хлопьев и полуфабрикатов. Современная русская кухня не может обходиться без картофеля. Он является необходимым элементом многих блюд. Картофельный гарнир один из самых распространённых, а пюре из картошки – наиболее простое диетическое блюдо, способное насытить и малыша, и взрослого человека. Однако картофель может и перенасытить, то есть привести к ожирению, если одним им и питаться, де ещё готовить его, жаря в масле, поливая сметаной или тёртым сыром. Во всём надо знать меру и не пенять на картошку, если помимо неё в процессе приготовления использовались гораздо более калорийные компоненты. Не стоит покупать свежезамороженный или консервированный картофель– часть витаминов в нём потеряна и вкус будет не таким ярким, в сравнении с его свежими братьями. если забота о здоровье стоит у вас на первом месте, лучшее место для покупки картофеля – рынок, на котором торгуют картофелем, выращенным на приусадебном участке, либо в деревне. Ещё лучше, если вы лично знаете продавца и его отношение к выращиванию картофеля. На картофель, купленный и в супермаркете, не стоит возлагать больших надежд, но и он подойдёт для многих кулинарных целей. Различные сорта картофеля предназначены для разных целей. Так, белые и светло-коричневые продолговатые клубни наиболее универсальны – пригодны для любого вида обработки, круглые светлые и красноватые – хороши для варки, красновато-коричневые идеальны для запекания. Храните картофель в тёмном прохладном месте, но не в холодильнике и подальше от лука. Оптимальная температура хранения 3-4 градуса по Цельсию, при влажности воздуха 85-90%.

Не стоит покупать свежезамороженный или консервированный картофель– часть витаминов в нём потеряна и вкус будет не таким ярким, в сравнении с его свежими братьями. если забота о здоровье стоит у вас на первом месте, лучшее место для покупки картофеля – рынок, на котором торгуют картофелем, выращенным на приусадебном участке, либо в деревне. Ещё лучше, если вы лично знаете продавца и его отношение к выращиванию картофеля. На картофель, купленный и в супермаркете, не стоит возлагать больших надежд, но и он подойдёт для многих кулинарных целей. Различные сорта картофеля предназначены для разных целей. Так, белые и светло-коричневые продолговатые клубни наиболее универсальны – пригодны для любого вида обработки, круглые светлые и красноватые – хороши для варки, красновато-коричневые идеальны для запекания. Храните картофель в тёмном прохладном месте, но не в холодильнике и подальше от лука. Оптимальная температура хранения 3-4 градуса по Цельсию, при влажности воздуха 85-90%. Блюд, включающих в свой состав картофель или приготовленных целиком на его основе очень большое количество. С картофелем можно смело экспериментировать, избегая лишь чересчур обильные жареные корочки, в которых скапливается больше вредного, чем вкусного.

Блюд, включающих в свой состав картофель или приготовленных целиком на его основе очень большое количество. С картофелем можно смело экспериментировать, избегая лишь чересчур обильные жареные корочки, в которых скапливается больше вредного, чем вкусного.